「寄付月間・研修生育成支援」キャンペーンご協力への御礼

このたびは、「研修生育成支援」ご協力のお願いに際し、目標額を大きく上回るご支援をお寄せいただき、心より御礼申し上げます。多くの皆さまからの温かな想いと信頼に触れ、研修所が担ってきた役割、そしてこれから果たすべき使命の重さを実感しております。

太鼓の技術のみにとどまらず、「くらし、まなび、つくる」ことを通して人を育むこの場が、今も必要とされていることを、皆さまのご支援を通じて改めて実感することができました。

お寄せいただいたご寄付は、研修生が自然と向き合いながら心身を育む農作業を支える農機具や野菜や米などの保管庫などの購入のために大切に活用させていただきます。

研修制度をスタートし40年を迎えるこの節目の年に、心強い後押しをいただけたことに深い感謝を込めて、鼓童はこれからも、佐渡の地に根ざし、太鼓芸能の可能性を探りながら、皆さまの想いに応える歩みを続けてまいります。改めまして、心より御礼申し上げます。

鼓童 代表、鼓童文化財団研修所 所長 船橋裕一郎

鼓童文化財団事務局より

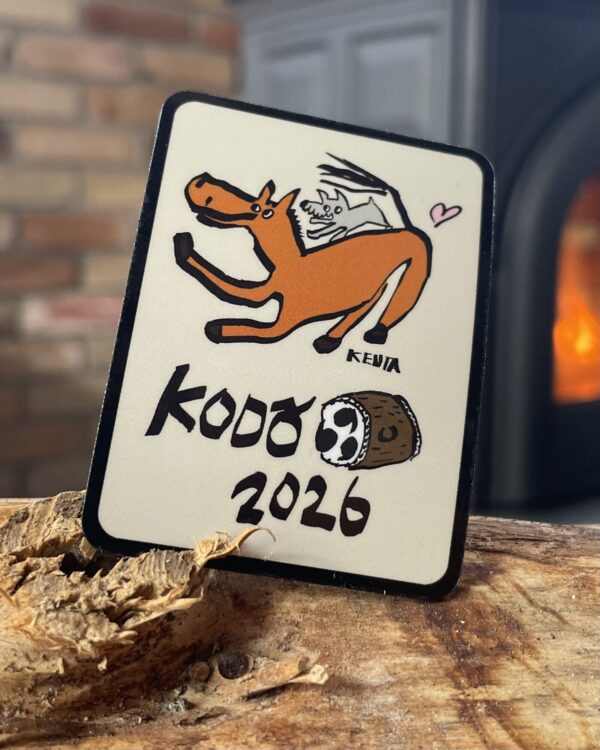

2025年11月10日〜2026年1月12日の間に行いました「寄付月間」キャンペーンでは、目標額としておりました50万円を大きく超え、80万円余りのご支援を皆様からお寄せいただきました。深く御礼申し上げます。

事務局では、研修所からのお礼状と、1万円以上のご寄付をくださった皆様への研修所米(3合・約450g)を2月中に発送するべく、準備を進めております。

鼓童は、寄付文化を日本中で広めるための「寄付月間」という全国キャンペーンに、賛同パートナーとして参加しています。

「寄付月間2025」公式サイト https://giving12.jp/

終了後の皆さんの表情から、特別な時間をご提供できたのではないかと思います。

終了後の皆さんの表情から、特別な時間をご提供できたのではないかと思います。