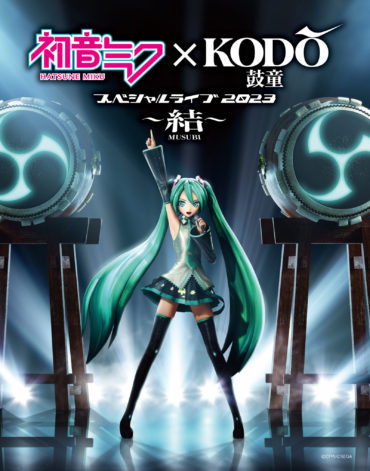

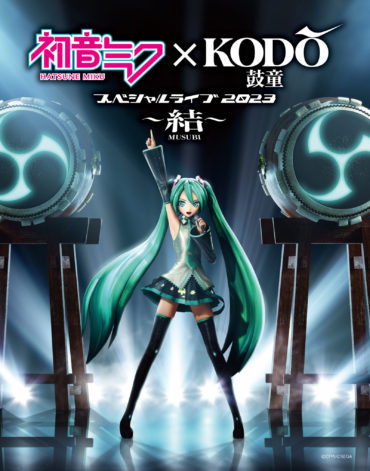

初音ミク×鼓童 スペシャルライブ2023 ~結(MUSUBI)

<特集ブログ>

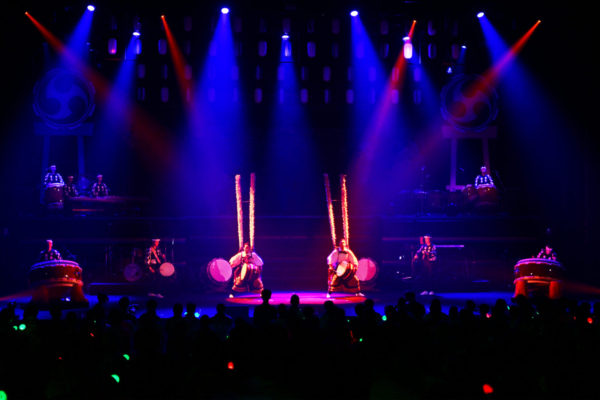

日本発の文化として、世界中でもライブを重ねてきた初音ミクと鼓童。共演が実現したスペシャルライブは2017年、2018年そしてコロナ禍でのライブ中止を経て2023年6月「結」として大好評の中、幕を閉じました。

日本発の文化として、世界中でもライブを重ねてきた初音ミクと鼓童。共演が実現したスペシャルライブは2017年、2018年そしてコロナ禍でのライブ中止を経て2023年6月「結」として大好評の中、幕を閉じました。

今回は、機関誌『鼓童』でおなじみのコーナー「鼓童コラム」のWEB版として、伝えきれなかったライブの裏話や、ファンとの交流をご紹介します。

●聞き手・文:さかもと みき

初音ミク×鼓童のコラボレーションのきっかけ

━━初音ミクと鼓童が共演するきっかけは何だったのですか?

(北前船 代表取締役社長/洲﨑拓郎:以下洲﨑)2020年の東京オリンピックに向けて、日本のコンテンツを世界に紹介していこうという流れがありました。その中でNHKプロモーションさんより共演のお話を頂き、鼓童としても大変面白いと感じ、初音ミクを展開するクリプトンの方に、お話を持っていきました。

そうしたら意外なことに「やりましょう」とすぐお返事をいただけたんです。

初音ミクも鼓童も、お互い日本の文化を築きながら、海外でもいろいろ活動してるもの同士。なるべくして叶ったコラボレーションだったのかなとも思います。

━━2023年6月、満を持して3回目の公演が叶いましたね。

(洲﨑)オリンピックに向けて3回と決まっていて、2020年に「結」をやる予定でした。しかし、コロナの影響があり、中止せざるを得ませんでした。

でも、鼓童も主催者も、3回目をなんとかやらなければという気持ちを強くもっていたんです。そんな中で今回、開催半年程前に話が改めて立ち上がり、ライブが実現しました。

━━初音ミクとのコラボ自体、鼓童にとっても斬新なチャレンジ企画だったんじゃないですか?

(洲﨑)昔から鼓童を応援してくださる方たちにもポジティブに受け止めてもらいながらも「何というコラボレーションだ!」と、驚かれましたね。

音楽的には、鼓童はアース・セレブレーションで本当にいろんなアーティストの方々と共演させていただいてきています。いわゆるロックやポップミュージックとのコラボレーションとも経験がないわけではなかったので、初回の時も「いけるだろう」と思えたんです。

━━2017年、2018年、そして2023年、初音ミクと鼓童のライブで変化はありましたか?

(鼓童メンバー/平田裕貴:以下平田)僕はその1回目から、鼓童で唯一の皆勤賞で3回とも出させていただきました。しかも、1回目の舞台は僕が鼓童に来て、準メンバーになってからの初舞台だったんです。なかなかできない体験で、本当に印象的な初舞台でした。

(鼓童メンバー/平田裕貴:以下平田)僕はその1回目から、鼓童で唯一の皆勤賞で3回とも出させていただきました。しかも、1回目の舞台は僕が鼓童に来て、準メンバーになってからの初舞台だったんです。なかなかできない体験で、本当に印象的な初舞台でした。

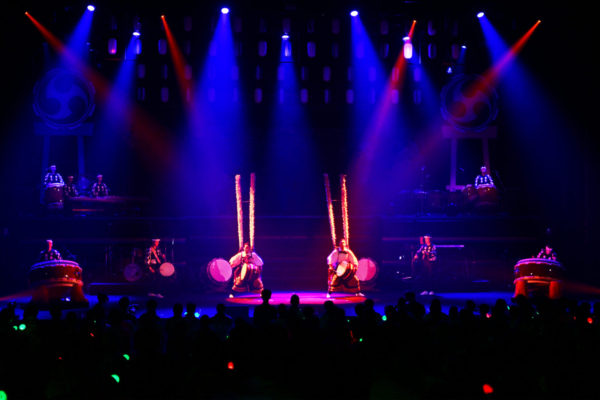

舞台では、初音ミクの曲に鼓童が入り、鼓童の曲に初音ミクが入るという形式で曲が展開されます。そこは変わらないんですが、僕が一番感じる変化は、コラボのあり方です。

1回目のときは、意外な組み合わせで混ざらなそうなものが、そんなに混ざっていないけどでも意外とあうじゃん!みたいな。その混ざりきってないのがコラボという感じでオモシロイと感じました。

2回目のときは、お互いに勝手知ったる部分があり、音楽的にもパフォーマンス的にも、こういう感じで来るだろうと想像しながら準備していけたので、1回目よりも混ざってきているコラボの面白さがありましたね。

今回3回目をやって思ったのは、コラボなんですけど、もはや「初音ミク×鼓童」というひとつのチームというか、作品になっているのを感じました。

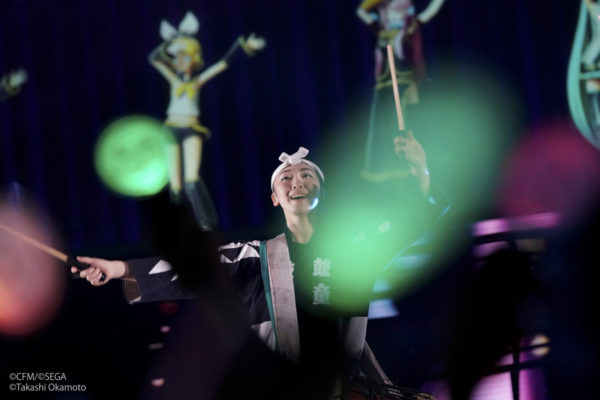

━━太鼓をたたく 初音ミクに変化はありましたか?

(平田)1回目の公演の時、ミクさんは『千本桜』と『SHAKE』で太鼓をたたいていました。千本桜のモーションでは平胴太鼓を打っていたんです。

今回のテーマ曲『NEPPUU~熱風~』で平胴太鼓を打ってもらいました。ミクさんは6年前はちょっと素人感があったんですが、今回新たに作ったモーションで比べてみると太鼓が上手になっているのも面白かったですね。

『NEPPUU~熱風~』のMVに鼓童モチーフも登場~

━━鼓童がモチーフとして初音ミクの世界に登場していますね。

(平田)MV(ミュージックビデオ)を作るときに、最初のたたき台から「こんな感じになります」と、イラストでの動きを見せていただきました。「要望があれば教えてください」と言っていただいたので、細かいところまで相談させてもらっています。

例えば、鼓童として大事にしている鼓童の半纏の柄、他にも太鼓のロープの締め方も「こっちの方が太鼓をやってる人は共感してもらえると思います」と、僕のマニアックな視点も含め伝えました。そんなわがままを全部反映していただき、鼓童としてもこだわりのMVに仕上がっています。

曲の面では、普段ミクさんの曲ではもう既にバンドで音楽として完成してるものに、さらに太鼓を入れているので、ライブではシンプルに太鼓が聞こえないという課題がありました。でも、『NEPPUU~熱風~』では、作曲者のみきとPさんがそこもいろいろ考えてくれて、バンド、ボーカル、鼓童の太鼓の音もしっかり立つ曲に仕上げてくれています。

━━ライブでも『NEPPUU~熱風~』を筆頭に盛り上がっていましたね

(平田)今回はお互いへの理解がすすんでいるのもあり、演出も、鼓童の見え方も、音響的な鼓童の立ち方も、たくさん配慮していただきました。そういう意味でも、本当に対等にコラボレーションしていただけたと感じています。

初音ミク×鼓童スペシャルライブの一体感

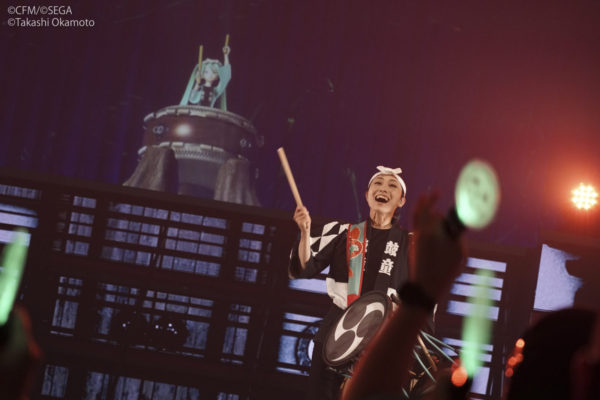

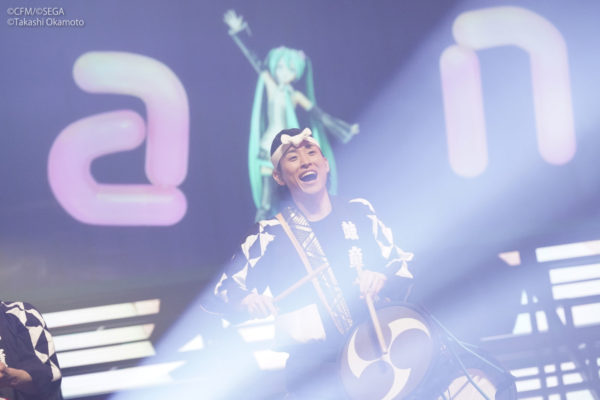

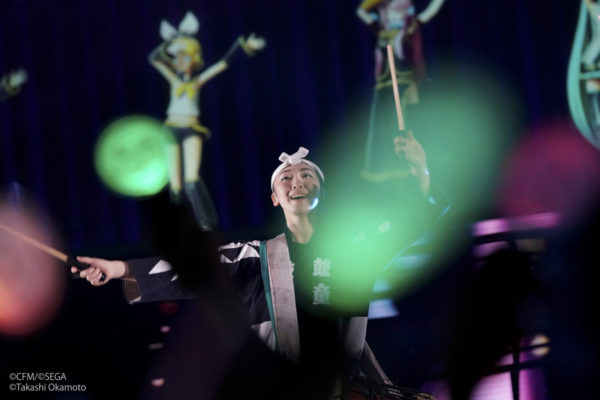

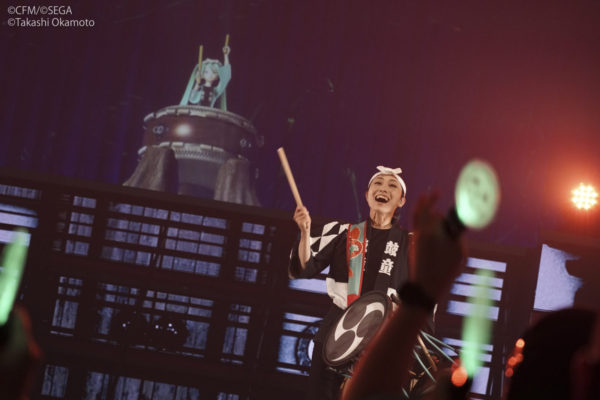

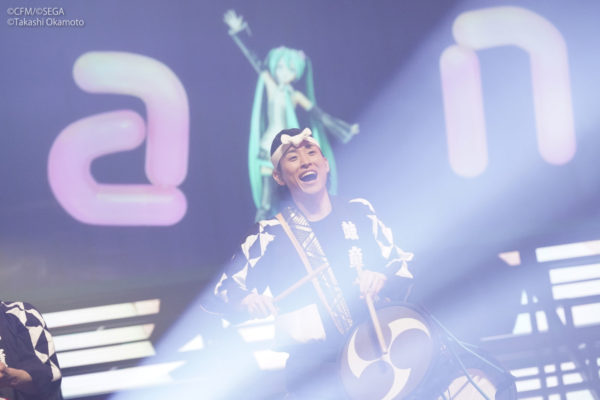

━━会場のお客さんと一体になって盛り上がるライブでは、ノリノリの鼓童メンバーの笑顔が印象的でした。

(平田)すごく愛のある空間ですよね、あの空間。やりながら「これが平和か……」って思いました。

僕らはいつも舞台をお客様と双方向でやってるつもりですが、スタイル的にどうしても客席と舞台を混ぜ過ぎないシーンが多かったりもします。今回改めてミク鼓童をやって、例えば、僕が何かアクションしたらお客様も一緒に踊ってくれる様な一体感を、今後の鼓童の舞台でもできたら面白いなと野望を持ち始めました。

鼓童メンバー内でも初音ミクと鼓童のライブは、「この公演やるなら出たい」のランキングトップだと思います。今回も出たかったけど、他の舞台があったり、2020年に出る予定だったけど、今回出られなくてすごく悔しそうだったメンバーもいたりしましたね。

━━他のインタビューでお話した阿部好江さんも、このライブが終わった後の初音ミクロスがすごかったとおっしゃっていました。

(洲﨑)みんなこの空間がくせになるんですよね。私達も実際にやってみて驚いたのは、音楽的なところじゃない「初音ミクの世界」みたいなところを体感できたことでした。

普段の舞台だと、舞台と客席とわかれているのが、この企画だと舞台がずっと客席の後ろまで続いている様な感覚があります。お客様もみんな出演者なんですよね。

佐渡やNHKホールでのリハーサルで作品の中身はできていくけど、やっぱりこの舞台はお客様が入ってないと完成しないと思います。この企画は他の舞台に比べ、よりそれが強いというか……。

(平田)バーチャルなアーティストって、見ている側は受け取るだけになりそうですが、ミクさんの場合は、お客様が一緒に盛り上げようっていう強い気持ちを感じます。独特の世界観なんです。

スペシャルライブで鼓童が工夫したセットリスト

━━ライブのセットリストはどうやって決まったんですか?

(平田)まずセットリストのたたき台を、初音ミク側のプロデューサーの方が、用意してきてくれます。それをベースにしたセットリストの会議が序盤にありました。

「この曲でいこうと思ってるんだけど」、「これかこれどっちかにしようか迷ってる」などを話す中で、「2017、2018ではこういう流れだったので、この曲よりこっちの方がいいんじゃないですか」など、こちらからもリクエストを出すこともありました。

僕たちの意見もすごい柔軟に入れてくれて、会議の段階からも一緒に作っていった感がすごく強かったです。

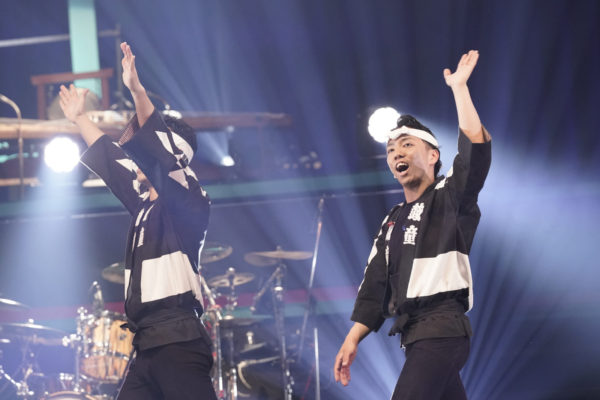

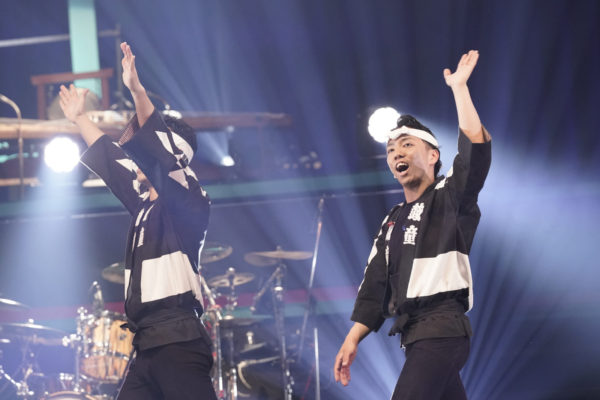

今回僕としては、いかに鼓童を「壊していけるか」を考えて挑んでいました。鼓童ファンにも、ミクファンにも「ここにそれをもってくるの!?」って思ってもらいたいなという気持ちがあったんです。

例えば『祭りだヘイカモン』は、結構混沌とした曲なので、ビジュアルをもっとカオスにしたいと思って、バチを投げる弓ヶ浜の太鼓をもとにしたものを取り入れました。

「まだまだ行けるだろう」と思う反面、鼓童のブランドもあるので、ちょっとビビリながら、時々拓郎さん(洲﨑)に「大丈夫ですかね」って相談して……。結果、すごく好き勝手やらせていただきました。

━━テンションのあがる見せ方でしたね。初音ミクの曲でも、鼓童の曲でもお客さんの振りやノリが曲にピッタリ合っていて驚きました。

(平田)『巴』でも『三宅』でも、ライブを経るごとにお客様の曲に合わせる手拍子がだんだん上手くなっていったんです。曲に対してこういった手拍子がおきることは普段の舞台ではあまりないのですごく面白いですよね。一緒にフレーズを覚えてくれるし「そこでそうくる!?」みたいな面白さもあります。

今回、感動したのが1回目2回目で『巴』をやっていて、3回目も『巴』の予定だったんですけど、リクエストもあり急遽3回目最後の公演に『三宅』をやったんです。でもきっとお客さんたちはすごく復習してきてくれているから、『巴』の手拍子の準備をしているだろうなと思っていました。

想定していない曲になっているから「合わせづらくて大変だろうな」と思ったのですが、ふたを開けたらもう……見事にパパっと三宅の方に合わせてくれて……。2018年を覚えててくれた方がたくさんいたのだなと感じ、胸が熱くなりました。

(洲﨑)他にも私が今回一番好きだなと思ったのが、『LION』という獅子躍の感想です。曲を見たお客様が、SNSで踊り手が背負っている「ささら」を「ソフトあたりめ」って書いていた人がいたんです。こちらが予想もしない、そのすごい発想力が大好きでしたね。

(平田)今回は絶対に獅子躍をやりたかったんです!というのも、ミクファンの人たちに見たことないものを見て欲しくて。

特に今回工夫したのは、『LION』という曲に、獅子躍のオリジナルの要素も入れたことでした。あれが出てきた瞬間の客席の皆さんの表情を見て「それを見たかったの!!!」と思いました。

(洲﨑)SNSでも「あれは何だ」って結構話題になっていましたね。

(平田)あれはやってくれた2人のいろんな工夫のおかげです。実は舞台のスペース的にやめといた方がいいんじゃないかっていう意見もありました。

でも、昨年のEC(アース・セレブレーション)でギタリストのMIYAVIさんとご一緒したときに、MIYAVIさんを囲って3人で獅子躍をガンガンやるという舞台を既にやっていたので「いける」と思えました。いろんな出会いと舞台経験が繋がっていきますね。実は今回、担いでやる太鼓のステージングや動き方も、1回、2回目よりも充実させたいという思いがあったんです。そうしたら偶然、その前にMIYAVIさんとご一緒する機会がありました。MIYAVIさんはステージングでかなり走り回ってさまざまなことをやるタイプの方だったので、その経験も今回の公演にすごい活きたなと僕は思ってます。

あと電子和太鼓「TAIKO-1」も今回、バリバリ活躍してくれました。ローランドのデザインの方が直々にミク色の太鼓案を作ってくださったんです。

その太鼓は電子で直接データとして音を出せるものなので、それを利用して、後ろで僕がドンとやった後、その音がトリガーとなりリアルタイムで巴の紋が出せるように映像担当の方が作ってくださって……。

実はそういう、細かい部分でも、いろいろチャレンジしながら作っていったライブでした。ディレクターをする側としては、やりたいことや想いが溢れそうな舞台だからこそ、取り乱しすぎないバランスをとるのが大変でした。

抑えると面白くない、でも取り乱してもダメ。ちょっとこの加減というか、伝え方、コミュニケーションはすごく難しかったですけど、楽しかったです。

初音ミクファンとの舞台以外での交流

━━ 一体感がすごいライブですが、ライブ以外での交流もあるんですか?

(洲﨑)ミクファンの方が鼓童を応援してくれたり、SNS上での交流があったりします。

今回のライブの後にあった浅草公演でも、ロビーでミクファンの方に「NHKホール本当に良かったです」と、声をかけてもらいました。

SNSで「鼓童ヤバい」ってつぶやいてくれた方がいて、それを見て「これは行かないと」と、浅草公演に足を運んでくださった方もいました。そういう繋がりができるのは本当にありがたいですね。

(平田)多かったですね。何でわかるのかというと、アンコールの時だけ客席に緑のあかりがついてるんです。

ミクファンの皆さん、本当に総じて心配りがすごいんです。舞台本編のときは世界観もあるので派手に主張するということはせず、アンコールの時だけミク色のペンライトの明かりを胸の前にこっそりと出してくれていたんです。

━━心遣いを感じますね!

(平田)舞台を見に来てくれるだけじゃなくて、鼓童の単体の公演にお花を贈ってくださったこともありました。

他にも17年のライブの時は、二人のファンの方から手作りの鼓童の半纏を着せたミクさんのぬいぐるみをプレゼントしていただいたこともあります。

しかもその話には続きがあるんです!なんと今回ミクさんぬいぐるみに着せる「パッチと腹掛けを作りました」って持ってきてくださっていました。

━━舞台が進化すると共に、交流も更に深まっているんですね!

(洲﨑)初音ミクのお客様の面白いところは、作り手と、聞き手とがはっきり分かれてないところですよね。音楽を創る人たちが、他のクリエイターの人の音楽も楽しんでいる。

音楽だけじゃなくて、ぬいぐるみをはじめ、絵師、コスプレイヤーを含めたさまざまな聴き手であり、作り手の方がいて、垣根がはっきりわかれてない様なファンたちが集っているという面白さもあるなと感じます。

━━鼓童のハートビートラジオでも、ライブに向けて発信していましたね。

(平田)ライブ前日に公開したんですけど、それもミクファンの方々が瞬く間に聞いてくださいました。今までのハートビートラジオの中でも多くの方に聴いていただけた回になりましたね。

━━ファンとの交流で一番心に残っているのは何ですか?

(平田)ラジオでもお話しした個人的な話になるんですけど、初回に地元鹿児島から僕の初舞台を見におばあちゃんがNHKホールまで見に来てくれました。

で、いざ始まったら熱気もノリもすごくて「もうこれはもう最後まで見れるかな」って思っていたらしいんです。けど、隣の席の人が、ミクファンの方だったらしく「この曲ではペンライトをこういうふうに振ったらいいよ」とか「この曲は落ち着いて見ても大丈夫」とか、「このキャラだったらこの色だよ」みたいなのを教えてくれたおかげで最後まですごく楽しめたっていう話をしてくれたんです。

(洲﨑)舞台上で作品としてコラボしてますけど、客席の中でも、鼓童ファン、ミクファンの交流がすごいたくさん生まれているのをSNSで見られたのもすごい印象に残っていますね。

また、ミクファンの皆さんはうちの様な舞台は見たことない人が多かったと思うんです。だから1回目の公演が始まったあと、SNSでワーッとお客様の反応をリアルタイムで見られるのが面白かったです。

「この演奏はなんだ」「なんだあの楽器は」と、劇場以外のところでコミュニケーションが生まれました。2017年にライブをやってみて、普段では感じられないそんな交流がありうる事を知れたのも、ちょっと新しい経験でした。

(平田)僕は鼓童のX(旧 Twitter)の担当もしてるんですけど、ミクさんファンの皆さんはXユーザーがすごく多いのもあり、今回のライブ前は特に、今までで一番熱い数か月間でした。

この5年間、公演が中止になってしまった後もXのリプライで「予定ないんだと思いますけど、僕ら待ってます」ってくださっている方がいたんです。でも、だんだん期間も空いてしまったし、そのうちこなくなるなと思っていました。

でも……本当にずっと、この5年間、結局絶えることなくそのリクエストがあり続けてくれました。

そして、この間のライブが終わってからも「結びと言わずに、来月でもやってくださいよ」と、メッセージをくれたりしていて、嬉しかったですね。

ライブ発表後、最中、そして終わった後も続いてきた様々な交流。初音ミクと鼓童そしてファンたちは、「またいつか」の思いをもち、今も繋がっています。

📢再放送決定!

初音ミク×鼓童 スペシャルライブ2023

再放送が決まりました

9月23日(土) BSプレミアムで放送です!

あの感動をもう一度、画面の前で🔥 ぜひご覧ください!

2023年9月23日(土) 23:30~ NHK BSP 📺

「佐渡を歩く時、基本となるサムチェとフィモリという三拍子と四拍子のグルーヴを叩きました。一六囃子や他の楽曲にも、少しづつ、このリズムが侵食してくる様な、にじみ出ていくような舞台にすることを理想として、とにかく歩いたんです。一六囃子は、座って演奏する曲ですが、歩きながら体感しているリズムが体の中に落とし込まれれば、座っていてもそのリズムを出せるようになると思って取り組んだ作品でもあります。だから、山踏みは、普段の舞台とは違い、本当にギリギリまでクリエイションをしない作品でした。実際、公演3ヶ月前にも、まだ一つもできてない状態でも歩くことを優先しました。リハーサルだけでは見えない、培えないものが見えてくるような作品、曲を目指し、とにかく歩いて、経験値をみんなで積んで舞台に立ちました」(住吉)

「佐渡を歩く時、基本となるサムチェとフィモリという三拍子と四拍子のグルーヴを叩きました。一六囃子や他の楽曲にも、少しづつ、このリズムが侵食してくる様な、にじみ出ていくような舞台にすることを理想として、とにかく歩いたんです。一六囃子は、座って演奏する曲ですが、歩きながら体感しているリズムが体の中に落とし込まれれば、座っていてもそのリズムを出せるようになると思って取り組んだ作品でもあります。だから、山踏みは、普段の舞台とは違い、本当にギリギリまでクリエイションをしない作品でした。実際、公演3ヶ月前にも、まだ一つもできてない状態でも歩くことを優先しました。リハーサルだけでは見えない、培えないものが見えてくるような作品、曲を目指し、とにかく歩いて、経験値をみんなで積んで舞台に立ちました」(住吉)